一天吃透一家上市科技公司:寒武纪

一、历史时刻

2016年,陈天石、陈云霁兄弟在中科院计算所的支持下创立寒武纪科技,专注于AI芯片研发,总部位于北京。

2016-2017年,首款商用产品发布,推出寒武纪1A处理器(Cambricon-1A),应用于华为Mate 10系列手机,成为全球首款商用终端智能处理器。

2018年,A轮融资与估值跃升,完成数亿美元A轮融资,投资方包括阿里巴巴、联想等,估值达25亿美元,跻身独角兽行列。

2020年,科创板上市,7月20日登陆科创板(股票代码:688256),募资25.8亿元,成为“AI芯片第一股”,首日市值突破千亿。

今天,寒武纪近3000亿市值,A股绝对的明星科技股。

二、主营业务

寒武纪专注于人工智能芯片 的设计与研发,其核心业务涵盖三大方向:

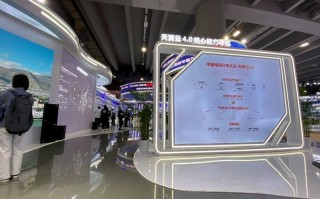

云端智能芯片与加速卡 边缘端智能芯片与加速卡 IP授权与软件生态2024年,寒武纪实现营业收入11.74亿元,同比增长65.56%;归属于上市公司股东的净利润为-4.52亿元,较2023年的-8.48亿元亏损收窄46.69%。

其中,云端产品线 占营收的99.40%;边缘产品线占营收的0.56%;IP授权及软件占营收的0.04%。

三、核心业务

云端智能芯片与加速卡业务占比超99%,寒武纪绝对的核心业务。

主要产品包括:思元(MLU)系列芯片(如MLU370、MLU590),为数据中心、云计算提供高性能AI算力支持。

四、竞争优势

优势有三个方面

一、技术优势:自研架构与性能突破

自主可控的MLUarch架构寒武纪采用自研的MLUarch03 架构(2022年发布),支持动态指令集和可扩展计算单元,实现灵活的资源调度。对比英伟达的Ampere架构,其在稀疏计算、动态推理等场景的能效比提升显著。

代表产品MLU370-X8 (7nm工艺)单卡INT8算力达256 TOPS,支持FP16、FP32混合精度训练,与英伟达A100(624 TOPS)相比,虽算力稍逊,但通过架构优化在特定模型(如Transformer)的推理时延降低30%。

高能效比设计寒武纪芯片通过芯片级能效优化 (如动态电压频率调整DVFS),MLU370-X8的功耗为150W,低于英伟达A100(250W),单位功耗算力(TOPS/W)更具优势,适合大规模数据中心部署。

稀疏计算与定制化加速针对AI模型的稀疏性特征,寒武纪芯片内置稀疏加速引擎 ,可自动跳过无效计算,提升稀疏模型(如推荐系统、NLP)的运算效率,实测稀疏场景下性能提升2-3倍。

二、生态与场景适配:本土化服务与行业深耕

软件栈兼容性寒武纪提供NeuWare全栈软件平台 ,支持TensorFlow、PyTorch等主流框架,并提供CUDA代码迁移工具(如Cambricon CNNL),降低开发者迁移成本。

与华为MindSpore、百度PaddlePaddle等国产框架深度适配,满足国内企业“去英伟达化”需求。

垂直行业解决方案在智慧城市 领域,寒武纪与海康威视、商汤科技合作,优化视频分析模型的端云协同推理效率;

在自动驾驶 领域,其MLU370芯片支持多传感器融合计算,已进入部分车企的云端训练平台供应链。

政策驱动下的国产替代受益于“东数西算”工程和信创政策,寒武纪被纳入多地智算中心采购名单(如北京、上海人工智能算力平台),替代国际厂商份额。

三、战略差异化:灵活合作与成本优势

定制化IP授权模式提供芯片-算法协同设计服务 ,允许客户根据业务需求定制计算单元(如增加特定算子),对比英伟达的通用GPU方案,更贴合垂直场景需求。

性价比与本土化服务在同等算力下,寒武纪加速卡价格约为英伟达A100的60%-70%,且提供本地化技术支持团队,响应速度更快(如48小时内现场调试)。

规避供应链风险采用中芯国际7nm工艺流片,关键IP自主研发,减少对台积电等代工厂的依赖,在美国出口管制下更具供应链安全性。

不足之处也是三个方面:

生态成熟度不足相比CUDA的百万开发者生态,寒武纪的NeuWare工具链用户基数较小,复杂模型优化仍需人工介入。

高端市场竞争力待验证在超大规模模型训练(如千亿参数大模型)场景,寒武纪的集群互联带宽(仅支持PCIe 4.0)落后于英伟达的NVLink(600GB/s),多卡扩展效率受限。

客户依赖风险目前收入高度依赖政府和国企项目,商业市场渗透率较低,需拓展互联网巨头和全球化客户。寒武纪2024年前五名客户销售额11.11亿元,占公司年度销售总额94.63%。其中,第一大客户贡献了9.30亿元的销售额,占年度销售总额79.15%。第一大客户是谁呢?

五、市场规模

全球市场。 根据IDC 数据,2023年全球AI芯片市场规模约450亿美元 ,预计到2025年将突破700亿美元 (CAGR约25%),其中云端训练与推理芯片占比超60% ,边缘端芯片增速更快(CAGR超30%)。

中国市场。 2023年中国AI芯片市场规模约150亿美元 (占全球33%),2025年有望达300亿美元 (CAGR 40%+),增速显著高于全球。

六、行业发展历程

AI芯片历经数十年发展,几代人努力,有了今天的成就,回溯AI芯片的发展历程,可以总结为五个阶段,当下正处于第四个阶段

一、萌芽期(1950s-2000s):通用计算主导

1950-1970s 人工智能概念诞生(1956年达特茅斯会议),早期AI研究依赖传统CPU(如IBM 704),算力严重不足,仅能处理符号逻辑推理。1980-1990s 神经网络初步探索 :反向传播算法(1986年)推动神经网络发展,但受限于CPU算力,模型规模极小(如LeNet-5)。并行计算萌芽 :美国Thinking Machines公司推出CM-1/CM-2超级计算机(1985-1991年),首次尝试大规模并行架构,但未商业化。二、突破期(2000-2010s):GPU崛起与异构计算

2006年 NVIDIA推出CUDA架构 ,将GPU从图形渲染转向通用并行计算(GPGPU),为深度学习提供硬件基础。2012年 AlexNet革命 :GeForce GTX 580 GPU训练AlexNet在ImageNet夺冠,验证GPU加速深度学习的可行性。英伟达主导地位确立 :Tesla K20(2012年)成为首款专为HPC设计的GPU,CUDA生态开始形成。2015-2016年 专用AI芯片萌芽 :Google启动TPU(张量处理器) 项目(2015年),专为TensorFlow优化;寒武纪1A发布 (2016年):全球首款商用终端AI处理器,标志ASIC路线兴起。三、爆发期(2017-2020s):多元化技术路线竞争

1. 云端芯片:训练与推理分离

2017年 Google TPUv2发布,支持浮点运算,首次实现芯片级模型训练加速。2018年 NVIDIA推出Turing架构 (RTX 2080),集成Tensor Core,支持混合精度计算,推理性能提升6倍。2020年 NVIDIA A100 :基于Ampere架构,支持多实例GPU(MIG),算力达624 TOPS;华为昇腾910 :7nm工艺,算力256 TFLOPS(FP16),挑战英伟达垄断。2. 边缘与终端芯片:低功耗竞赛

2017年 Intel收购Movidius,推出Myriad X VPU,专注边缘视觉处理。2019年 特斯拉FSD芯片 :自动驾驶专用ASIC,算力72 TOPS;地平线征程2 :中国首款车规级AI芯片,算力4 TOPS/W。3. 新型架构探索

类脑芯片 :IBM TrueNorth(2014年)、英特尔Loihi(2017年)尝试脉冲神经网络(SNN);光计算芯片 :Lightmatter(2020年)、曦智科技(2021年)研发光子AI芯片,理论能效比提升千倍。四、当前阶段(2020s至今):大模型驱动与生态战争

1. 大算力芯片军备竞赛

2022-2023年 NVIDIA H100(Hopper架构):4nm工艺,FP8算力1979 TOPS,支持Transformer引擎;AMD MI300X:5nm工艺,HBM3内存容量192GB,专为LLM训练优化;寒武纪MLUarch03 :7nm工艺,稀疏计算效率超英伟达30%。2. 软硬一体生态竞争

CUDA护城河 :英伟达通过CUDA+Xavier/Orin平台绑定自动驾驶、机器人市场;开源框架反击 :Google(JAX+TPU)、华为(昇思+昇腾)、Meta(PyTorch+自研芯片)构建垂直生态。3. 地缘政治影响

美国出口管制 :限制A100/H100对华销售,倒逼中国发展自主芯片(昇腾910、海光DCU);区域化供应链 :台积电3nm产能向AI芯片倾斜(苹果、英伟达争夺),中国大陆聚焦14nm/7nm成熟工艺。五、未来趋势(2025-2030s)

技术路径分化存算一体 :三星、清华大学研发存内计算芯片,突破“内存墙”限制;

量子AI芯片 :IBM、谷歌探索量子计算与AI融合,解决组合优化问题。

应用场景扩展具身智能 :机器人实时感知决策需要低延迟AI芯片;

生物计算 :DNA存储与AI芯片结合,降低数据中心能耗。

全球市场重构中国:政策驱动下国产芯片市占率或超30%(2025年);

美国:保持高端芯片优势(2nm以下工艺+先进封装);

欧盟:通过《欧洲芯片法案》扶持本土企业(如Graphcore)。

七、财务数据

2021年,寒武纪实现营收7.21亿元,同比上涨57.12%;全年净亏损为8.249亿元,同比扩大89.86%。

2022年,寒武纪实现营收7.29亿元,同比增长1.11%;扣非净利润-15.79亿元,同比扩大52.29%。

2023年,寒武纪实现营收7.09亿元,同比减少2.7%;归母净利润-8.48亿,同比收窄32.47%。

2024年,寒武纪实现营收11.74亿元,同比增长65.56%;归母净利润-4.52亿元,亏损收窄46.69%。

从财务报表来看,寒武纪业绩在改善,但还不乐观。

八、创始人简介

陈天石,寒武纪创始人之一,现任中科寒武纪科技股份有限公司董事长兼总经理。

陈天石出生于1985年6月,江西南昌人,毕业于中国科学技术大学少年班和计算机学院,分别获得理学学士和工学博士学位。

他的哥哥陈云霁也是寒武纪的联合创始人之一,两人均毕业于中科大少年班,并在中国科学院计算技术研究所(计算所)从事芯片研发工作。

九、发展趋势

四个维度看

1. 市场需求驱动的高速增长

AI算力需求爆发:全球算力规模2023年同比增长40%,达910EFLOPS,寒武纪的云端、边缘端及终端芯片产品已覆盖互联网、金融、能源等多元场景,支撑复杂AI应用。

政策红利加持:中国“人工智能+”行动被写入2024年《政府工作报告》,2025年中央经济工作会议进一步明确其战略地位,为寒武纪等企业提供长期政策支持。

营收显著提升:2024年预计营收10.7亿~12亿元,同比增长50.83%~69.16%,反映市场对其产品的认可。

2. 技术优势与创新布局

全栈技术积累:掌握智能处理器微架构、指令集等7类硬件核心技术,以及编程框架优化、虚拟化软件等7类软件技术,形成云边端一体化产品生态。

大模型优化方向:新一代处理器架构重点优化NLP大模型、视频生成模型及推荐系统,适配未来10万亿参数级AI训练需求。

国产替代机遇:国际竞争背景下,寒武纪作为本土龙头,有望在国产算力建设中占据主导地位。

3. 市场竞争与挑战

头部企业入局:如字节跳动计划2025年投入120亿美元研发AI芯片,行业竞争加剧。

技术迭代压力:需持续保持研发投入(2024年研发团队规模扩大),以应对GPT-4.0级模型的算力需求。

4. 生态合作与行业渗透

客户覆盖广泛:产品已服务大模型算法公司、服务器厂商及金融、医疗等行业,推动智能化升级。

标准化建设:参与30余项国家标准制定,强化行业话语权。

寒武纪凭借技术全栈能力、政策红利及市场需求,有望持续领跑国产AI芯片赛道,但需警惕国际巨头与新兴竞争者的挑战。

寒武纪:科技光环下的真实困境与投资争议

一、业绩真相:从“亏损王”到“盈利新秀”的矛盾

短期业绩爆发≠长期盈利能力 根据2025年一季报,寒武纪营收同比暴增4230%至11.11亿元,净利润3.55亿元。然而,这种增长主要依赖政府订单 和国产替代政策窗口期 (如英伟达H20芯片对华限售)。2024年全年营收仅11.74亿元,且前五大客户占比高达94.6%,过度依赖单一客户 (如某政府项目贡献79%收入),一旦政策红利消退或订单波动,业绩可能断崖下跌。盈利质量存疑 尽管连续两季度盈利,但现金流持续为负(2025Q1经营性现金流-139.94亿元),且利润增长部分源于存货集中销售 (存货达27.5亿元)。这更像是“财务洗澡”而非真实盈利能力的提升。

二、技术实力VS商业落地:国产替代的“理想与现实”

硬核技术的光环 寒武纪确实具备自主研发能力 :MLUarch架构、7nm思元590芯片性能接近英伟达A100,并拥有4865项专利。在AI芯片国产化浪潮中,其技术壁垒和政策扶持(如北京对采购国产GPU的企业补贴)使其成为“中国版英伟达”的象征。生态短板致命 对比英伟达200万开发者的CUDA生态,寒武纪NeuWare平台用户不足1万人。软件适配性差 (需人工优化模型)、开发者社区薄弱 ,导致客户迁移成本高。即便芯片性能达标,生态缺失仍可能使其沦为“备胎”。

三、估值泡沫:市梦率下的资本博弈

疯狂的高估值逻辑 当前市盈率2251倍、市销率250倍,远超行业平均水平(电子行业PS均值40倍)。市场给予高溢价的核心逻辑是押注国产替代唯一性 ,而非现有业绩。这种估值与英伟达早期相似,但英伟达有全球生态支撑,而寒武纪依赖政策输血。资本的两面性 一级市场机构(如联想创投、元禾原点)坚守近10年,赌的是“国家战略需求”;二级市场散户则陷入击鼓传花游戏 。2025年一季度股东户数激增16.5%,机构却逢高减持(华夏科创板ETF减持18.16%),暗示专业投资者对长期价值存疑。

四、长期持有的三大风险

技术迭代压力 华为昇腾、昆仑芯等对手加速追赶,寒武纪需持续投入研发(2024年研发占比营收91.3%),但现金流紧张可能制约创新速度。若下一代芯片落后,市场份额将被侵蚀。政策依赖症 当前业绩高度绑定政府订单和国产替代政策。一旦中美关系缓和或英伟达恢复供应,寒武纪的“备胎”价值将大打折扣。生态建设难题 从“能用”到“好用”,需吸引开发者、完善工具链。但寒武纪NeuWare平台易用性差,客户更倾向英伟达CUDA生态。若无法突破生态瓶颈,技术优势难以转化为市场统治力。五、争议背后的时代命题

寒武纪的困境折射出中国硬科技企业的典型矛盾 :技术突破易,商业落地难;政策扶持强,市场竞争力弱。作为科创板“AI芯片第一股”,它承载着国产替代的集体期待 ,但也面临“估值透支未来”的质疑。

对投资者的启示 :

短期博弈者 :可关注政策催化(如新基建订单)和技术突破(如5nm芯片量产),但需警惕高波动风险。长期价值投资者 :需看到生态建设实质性进展(如开发者突破10万)、商业化从To G向To B/C扩展,否则当前估值难言安全。总结 :寒武纪是国产芯片的“希望之星”,也是资本市场的“风险标本”。它能否真正代表中国科技,取决于能否从“政策备胎”蜕变为“市场主角”。

相关问答

商汤科技与寒武纪的区别?

1、应用场景不同寒武纪的重点在手机业务,而商汤科技业务重点是智能家居与智能安防。两者都是人工智能领域。商汤科技是做计算机视觉和深度学习技术,如人脸识...

寒武纪和燧原哪个强?

无法判断哪个强。因为寒武纪和燧原是不同的两个地质时期,没有可比性。寒武纪是生命大爆发的时期,是众多生物种类迅速出现和进化的时期,燧原则是第四纪冰期时期...

上海寒武纪科技有限公司是国企吗?

上海寒武纪不属于国企,公司的全称是中科寒武纪科技股份有限公司,企业类型是其他有限责任公司。公司所属地区为北京市海淀区,所属行业为科技推广和应用服务业。...

商汤科技和寒武纪哪个厉害?

商汤科技更厉害。商汤的主要发力方向在于智能汽车方向,有比较大的市场应用空间且商汤的商用落地做得更好,寒武纪的芯片,目前为止在市场上的竞争力有限,落地...

澜起科技和寒武纪是竞争对手吗?

澜起科技和寒武纪是竞争对手!还可以,澜起科技成立于2004年,是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯...

价值规律是否起作用?如何看待中芯国际和寒武纪等科技股的暴跌?

如果将时间周期拉长,其实你会发现在资本市场上价值规律是能够得以体现的,即便A股有着各种垃圾股乱涨现象。对于近些日子中芯国际和寒武纪下跌原因的解读,可以...

核磨坊饮品科技有限公司是一家什么样的企业呢?-ZOL问答

寒武纪是国内智能芯片的头部企业之一了,目前产品已覆盖云端、边缘端、终端,能够提供云边端一体、云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化...